宇宙への移動コストを劇的に下げる「究極のインフラ」として、宇宙エレベーターが再び注目を集めている。従来のロケットは1kgあたり数千ドルの輸送費を要するが、宇宙エレベーターが実現すればその100分の1以下に抑えられる可能性がある。本稿では、その原理・素材・課題・国際動向を整理する。

本記事は 宇宙シリーズ の一部であり、公式掲載ページは こちら。

1 原理と基本構造

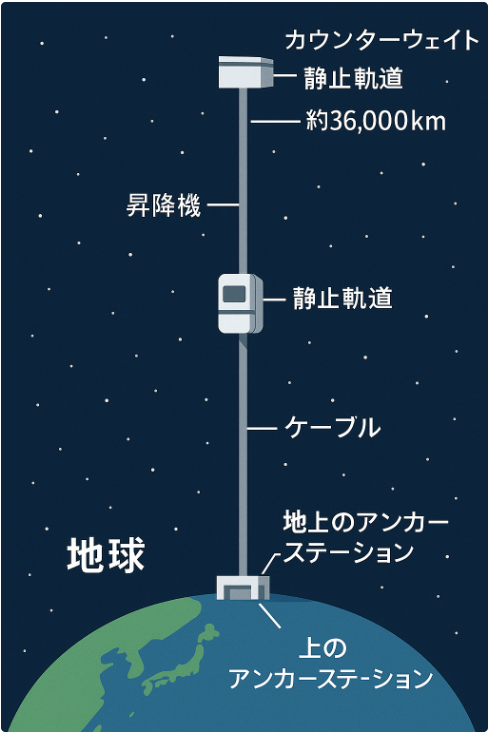

宇宙エレベーターは、地球の赤道上に設置された固定基部から、地球の自転により常に同じ位置に留まる静止軌道(高度約36,000km)まで伸びるケーブルを設置し、その張力によって構造を保持する仕組みである。先端にはカウンターウェイト(錘)を配置し、重力と遠心力の釣り合いを利用してケーブルを垂直に保つ。

2 素材開発と限界強度

最大の課題は「ケーブル素材」である。理論的には、地球の重力に耐えるために引張強度70GPa以上・密度1.3g/cm³以下が求められる。従来の鋼鉄やケブラーでは到底届かず、候補としてカーボンナノチューブ(CNT)やグラフェンラミネートが研究されている。

国際宇宙エレベーターコンソーシアム(ISEC)は、2025年のニュースレターで、CNTの束化により連続1kmスケールのテザー試作を報告。多層グラフェンを積層し樹脂で補強することで、従来の10倍のエネルギー吸収性能が得られたとされる:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

また、米ノースイースタン大学の研究では、グラフェンを微細な「繊維複合ラミネート」として用いることで、理論上100GPa以上の引張強度を実現可能と報告されている:contentReference[oaicite:1]{index=1}。ただし、ナノスケールでは高強度でも、マクロ構造化すると欠陥伝播による脆弱化が生じるのが現状だ。

3 日本の挑戦

日本は世界で最も早く宇宙エレベーター構想を現実計画に落とし込んだ国である。大林組は2030年代の建設着手を視野に、全長96,000kmの構造を想定し、海上プラットフォーム「海洋発射基地」からケーブルを展開する案を提示。九州工業大学は2018年、世界初の軌道間テザー試験機「STARS-ME」を打ち上げ、テザーの伸展制御に成功している。

2025年現在、同大学および大林組は、CNT複合繊維の量産化研究と、クライマー(昇降機)のレーザー無線給電試験を実施中。JAXAもマイクロ波給電型クライマーの研究を進め、国際的な標準化会議で議論が始まっている。

4 建設シナリオと安全対策

- 第1段階: 静止軌道上の母船から細線を地球方向に垂らし、地上基地と接続。

- 第2段階: クライマーで順次補強ケーブルを上昇・巻き付け、最終的に数十万本の束構造に。

- 第3段階: 自律制御により振動・共振を抑制し、デブリ衝突や太陽風にも耐える制御系を導入。

最大のリスクは、軌道デブリや気象擾乱である。ISECによると、エレベーター軌道は地球磁場の影響が小さい赤道域が最適とされ、赤道上空約35,800km~100,000kmを中心に設計が進められている:contentReference[oaicite:2]{index=2}。また、ケーブルの自己修復機構として「導電性CNTを流し、断線部を局所加熱再接合する」技術も検討中だ。

5 コストと実現可能性

建設コストは10兆〜20兆円規模と見積もられるが、1kgあたりの輸送コストは現在のロケットの約1/200になる。ISECによる試算では、建設後30年で収益黒字化が可能とされる。問題は素材の生産量であり、CNTを10,000トン単位で連続製造できる技術が鍵を握る。

6 国際動向と倫理的課題

アメリカ・中国・EUも独自に研究を進めており、NASAは「Skyhook」構想として短縮版の動的宇宙エレベーター(長さ3,000km)を提案。中国清華大学は2024年に高高度気球を用いたマイクロスケール実証を行い、ナノカーボン繊維の伸張データを公表した。国際宇宙法上は「宇宙空間の共有物」として扱われるため、国家単独での所有はできず、運用ルールの整備が今後の焦点となる。

7 未来への展望

宇宙エレベーターは、月・火星輸送の基幹インフラとしても応用可能である。ISECの2040年ビジョンでは、地球軌道エレベーターを「第1基幹塔」と位置づけ、月軌道へ連結する「ラグランジュゲートウェイ」を計画している。構想は壮大だが、技術進歩の速度を考えれば、2045年前後に初号基が建設される可能性も現実味を帯びつつある。

8 参考リンク

- ISEC(International Space Elevator Consortium)

- Northeastern University:Are Space Elevators Possible?

- Arab News Japan:Japan’s Space Elevator Ambition

- ▶ 宇宙シリーズ(spacemaxum.com)

宇宙シリーズ第3回。次回「宇宙太陽光発電は地上を救うか」へ続く。

コメント