地球温暖化が進行し、再生可能エネルギーの安定供給が課題となる今、人類は「宇宙から電力を得る」という壮大な計画に目を向けている。それが宇宙太陽光発電(SSPS:Space Solar Power System)である。地上では夜や天候によって発電量が変動するが、宇宙なら常に太陽光を受け続けられる。つまり「無限に近いクリーンエネルギー」を24時間供給できるという発想だ。

本記事は 宇宙シリーズ の一部であり、宇宙エレベーターや月面基地などと並ぶ宇宙インフラを取り上げている。

1 基本構想と仕組み

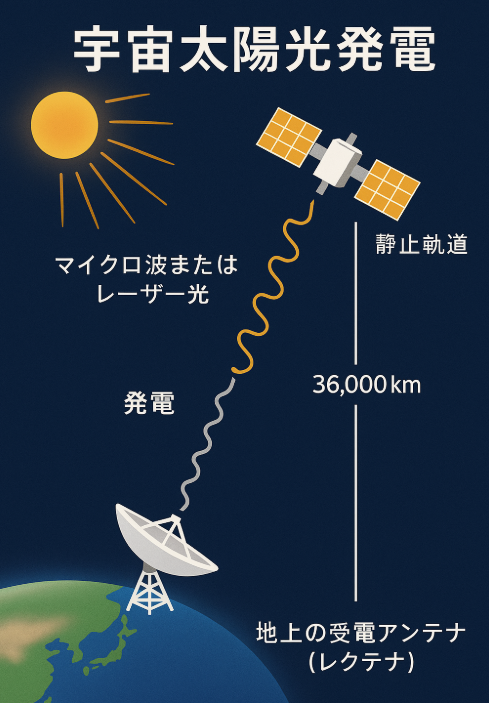

宇宙太陽光発電は、静止軌道(地上から約36,000km上空)に巨大な太陽電池パネルを展開し、太陽光を直接電力に変換する。電力はマイクロ波またはレーザー光に変換され、地上の受電アンテナ(レクテナ)に向けて送信し、再び電気に戻す。SSPSの優位性は、昼夜や天候に左右されず安定した電力供給が可能な点にある:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

2023~2024年にかけて、カルフォルニア工科大学(Caltech)のSpace Solar Power Project (SSPP)が初の軌道実証を行った。モジュール「DOLCE」「ALBA」「MAPLE」からなる小型衛星SSPD‑1を打ち上げ、展開機構や太陽電池の性能、無線送電技術を検証した。Caltechによれば、地球に意味のある電力を送るためには、太陽光発電システムが超軽量・低コスト・柔軟・展開型である必要があり:contentReference[oaicite:1]{index=1}、今回の実証はその前提技術を評価するものだった。

中でも「MAPLE」は、一群の薄型送電アンテナによるマイクロ波ビームを軌道上で生成し、地上に向けて指向させる実験を行った。MAPLEは宇宙で初めて無線で電力を送り、地上の受信機に到達させることに成功し:contentReference[oaicite:2]{index=2}、約8か月間にわたり性能確認が続けられた。また、ALBAでは従来100倍高価とされる宇宙用太陽電池に対し、ガリウムヒ素を用いた非エピタキシャル製造法による低コストセルの軌道試験が実施され:contentReference[oaicite:3]{index=3}、ペロブスカイトや蓄光性フィルムの将来性も確認された。

2 メリットと社会的意義

- 24時間連続発電:宇宙は昼夜や雲の影響を受けないため、常に太陽光を受けられる。

- 災害時の強靭性:地上の受信施設が損傷しても、別地点へ送電先を切り替えられ、災害対策インフラとなる:contentReference[oaicite:4]{index=4}。

- 高エネルギー密度:大気による減衰がないため、同面積の地上太陽光パネルより高出力。

- 地球規模共有:宇宙に設置された発電所は送電先を変えられるため、地域間のエネルギー格差解消に役立つ。

- 持続可能社会への貢献:CO₂排出ゼロのクリーン電力でカーボンニュートラルを後押しする。日本政府の宇宙基本計画は、2050年カーボンニュートラルへの貢献を強調し、SSPS研究の重要性が高まっていると述べている:contentReference[oaicite:5]{index=5}。

3 解決すべき技術課題と安全性

SSPSの実現には、巨大な構造物を宇宙で展開・維持する技術や、高効率な無線送電技術、そして安全確保が不可欠だ。文部科学省と経済産業省の報告書によると、研究開発は大きく3つのテーマに分かれる:①数百メートルから数キロメートルにおよぶ大型構造物の自動組立技術、②キロメートル級アンテナの高精度ビーム制御を含むマイクロ波送電技術、③月面ローバなどへの給電を見据えたレーザー送電技術である:contentReference[oaicite:6]{index=6}。このうち大型構造物技術は、JAXAの補給機HTV‑Xを用いた軌道上実証「DELIGHT」で検証が進む:contentReference[oaicite:7]{index=7}。

また、宇宙環境は強烈な放射線や熱変動にさらされるため、軽量で耐久性の高い太陽電池やアンテナ素材の開発が求められる。無線送電ではビームが安全に地上へ届くことが重要であり、各国では人体や航空機への影響を抑えるため、5.8GHz前後の低密度マイクロ波と広大な受電アンテナを組み合わせる設計が主流だ。

4 最新の研究動向と国際競争

世界ではアメリカ、イギリス、中国などがSSPSの実用化へ向けてしのぎを削っている。前述のCaltechによるSSPPは、超軽量な折りたたみ構造や低コストセルの実験を成功させ、無線送電に関する貴重なデータを得た:contentReference[oaicite:8]{index=8}。一方、英国のSpace Solar社は、地球軌道上で太陽光を電波に変換して送電する「CASSIOPeiA(カシオペイア)」衛星の開発を進めている。

2024年9月、スペースソーラー社はベルファストのクイーンズ大学で直径0.5mのプロトタイプを試験し、150個超のアンテナを用いた360°無指向性送電システム「HARRIER」を披露した。ヘリカル(螺旋状)送電コアで電子的にビームを操舵し、可動部なしに常に太陽と受信機を追跡できる点が特長である。100Wの無線電力を照射した実験では送信系の効率が85%、全体効率は約60%と報告され:contentReference[oaicite:9]{index=9}、将来2km規模のアンテナで最大2GWの電力供給が可能だという:contentReference[oaicite:10]{index=10}。このシステムは5.8GHz帯のマイクロ波を使用し、受信アンテナの端部における電力密度を10W/m²以下に抑える設計で安全性も考慮されている:contentReference[oaicite:11]{index=11}。

この他、中国は2020年代後半に中軌道での実証衛星を打ち上げ、2030年代の商用化を目指すと公表しており、欧州宇宙機関や英国も国家プロジェクトとして研究を進めている。

5 日本の研究と企業の取り組み

日本は1970年代から宇宙太陽光発電の研究を行ってきた先進国だ。前述の文科省資料では、HTV‑Xを利用した軌道上実証(DELIGHT)やマイクロ波伝送の地上長距離実証(1km級、20W以上)を2020年代後半に予定するなど、ロードマップを示している:contentReference[oaicite:12]{index=12}。2030年代には静止軌道から地上への伝送(約400km、100W規模)の実証も視野に入れている:contentReference[oaicite:13]{index=13}。

民間でも動きが活発だ。2024年12月、宇宙ベンチャーのcosmobloomはJAXA宇宙構造物システム研究室と共同研究契約を締結し、大型宇宙構造物の開発加速を発表した。同社はゴッサマー構造と呼ばれる薄く柔軟な膜やケーブルで構成される構造物の解析技術を有し、宇宙空間での大型展開を目指す:contentReference[oaicite:14]{index=14}。ゴッサマー構造は軽量性・収納性に優れロケット輸送に適する一方、地上実験が難しく数値シミュレーションが不可欠であるとされる:contentReference[oaicite:15]{index=15}。将来的にはSSPSの巨大アンテナや反射ミラーに応用が期待される。

6 経済性と環境インパクト

現行のロケットを用いた場合、数千トンの構造物を静止軌道へ運ぶのに莫大なコストがかかるとされる。しかし、再利用型ロケットの普及や宇宙エレベーターの実現、ゴッサマー構造の採用により輸送費は大幅に削減可能と見込まれている。建設コストは兆円規模であっても、SSPSがクリーンエネルギー供給を担えば長期的には火力や原子力より低い発電コスト(LCOE)が期待される。さらに、災害時の緊急電力供給や途上国への電力インフラ支援など、多方面で社会的価値が高い。

7 未来展望と他技術との連携

宇宙太陽光発電は、宇宙エレベーターや月面基地など他の宇宙インフラと結びつくことでさらなる発展が見込まれる。例えば、宇宙エレベーターが実現すれば巨大太陽光パネルやアンテナの輸送コストを桁違いに下げられる。月面基地や小惑星採掘にもSSPSが電力源として活用される可能性が高い。2030年代後半から2040年代にかけて、軌道上での大規模実証や商用化が進み、地球規模でクリーンエネルギーを供給する時代が訪れるだろう。

8 参考リンク

- Caltech:Space Solar Power Project Ends First In-Space Mission

- 文部科学省/経産省:宇宙太陽光発電に関する取組状況

- IOM3:Space solar satellite takes off(英国Space SolarのHARRIER実験)

- SPACE CONNECT:cosmobloom、JAXAと共同研究開始

- ▶ 宇宙シリーズ(spacemaxum.com)

宇宙シリーズ第4回。次回「月面都市構想と人類の定住化(第5回)」へ続く。

コメント