目次

1. なぜ小惑星採掘が注目されているか

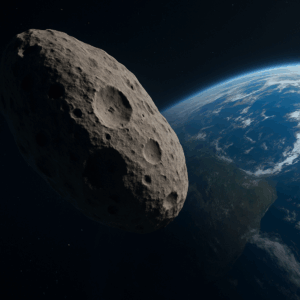

近年、「宇宙の宝庫」とも言われる小惑星から資源を得る小惑星採掘(アステロイド・マイニング)に世界中の注目が集まっている。理由の一つは、地球上のレアメタルや水資源が将来的に不足・枯渇すると予測されるためである。小惑星には鉄・ニッケル・コバルト、さらにプラチナなどの白金族元素や金といった貴重な金属資源が豊富に含まれており、これらを地球に持ち帰れれば資源問題解決の切り札になり得る。また小惑星には水や揮発性物質も存在すると考えられ、これらは宇宙開発に不可欠な資源である。特に水は電気分解で水素と酸素に分けてロケット燃料にでき、宇宙空間での燃料補給拠点の構築につながる。

もう一つの理由は潜在的な経済価値の大きさである。比較的小さな小惑星でも高価な金属を多量に含む場合があり、メタルリッチな天体は「宇宙のゴールドラッシュ」を期待させる。ただし資源が豊富でも採掘コストが莫大なら地上鉱業を置き換えられない。近年の打上げ費用の低下や推進・自律制御の進歩で、コスト低減の道筋が見え始め実現性が高まっている。

2. 採掘対象となる小惑星の種類と資源

小惑星は成分により大きくC型・S型・M型に分類され、資源の傾向が異なる。

- C型小惑星:炭素系で反射率が低く、個数が最も多い。含水鉱物や有機物が豊富で、水・揮発性物質の供給源として有望。JAXA「はやぶさ2」が訪れたリュウグウが代表例。

- S型小惑星:岩石質で比較的明るい。ケイ酸塩が主で、一部に鉄やニッケルを含む。初代「はやぶさ」のイトカワが該当。シリコン系素材や一部金属の回収候補。

- M型小惑星:金属に富む。鉄・ニッケル主体で白金族元素を多く含む可能性がある。NASAの探査対象「16プシケ」が代表例。

目的に応じ、燃料・生命維持資源ならC型、貴金属・レアメタルならM型を狙う。軌道面では、メインベルトよりも地球近傍を回る近地球小惑星(NEA)が到達容易で、実ミッションの主対象となっている。

3. 技術的課題と現在の進展

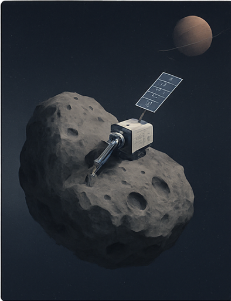

課題は多い。①到達・接近・滞在:微小重力・不規則形状での安全なランデブーと地表作業。②採掘・分離回収:反作用で機体が弾かれない固定、粉塵の拡散制御、含有資源の現地分離。③輸送・保管・加工:地球帰還または軌道上インフラでの貯蔵・精製・利用。全工程で新規技術が必要になる。

一方で進展も明確だ。サンプルリターンにより「着陸→採取→地球帰還」を実証済みで、日本の「はやぶさ」「はやぶさ2」、米国の「OSIRIS-REx」が成功例である。打上げ費用はロケット再利用で低下し、電気推進(イオンエンジン)の実用化も長距離航行の燃料節約に寄与している。これらが将来の採掘商用化の基盤となる。

4. 主要なプレイヤー

公的機関ではNASAが探査と政策リードを継続。ARM構想やOSIRIS-RExなどで知見を蓄積し、民間移転と国際協調を推進している。民間では、先駆のPlanetary ResourcesとDeep Space Industriesが資金難で買収・転換となったが、技術・人材は次世代に継承された。近年はAstroForgeが小型衛星と低コスト戦略で再挑戦。中国のOrigin Space、国内では月資源で実績のあるispaceなども関連領域で存在感を高める。輸送とインフラではSpaceXやBlue Originが鍵となる。

5. 経済効果・法制度・地政学的影響

市場規模は将来的に数兆円規模と見積もられることが多く、価値評価データベースでは高価値NEAが多数カタログ化されている。もっとも、資源価格・輸送費・精製コストの関係で採算性はケース依存である。

法制度では、宇宙条約が領有を禁じる一方、資源取得は各国の国内法で整備が進む。米国のSPACE Act(2015)、ルクセンブルクの宇宙資源法(2017)、UAE、日本の宇宙資源法(2021)などが民間の取得・利用権を認める枠組みを用意。国際的にはアルテミス合意やCOPUOSでの議論が進行し、競争と協調の両面からルール形成が進む。

地政学的には、先行者の寡占・価格変動・新たな格差の懸念がある一方、透明性と相互運用性の高いルールで国際協力型の利用に収れんする可能性もある。

6. 未来展望

短中期は「宇宙で使う資源」の活用が先行する。小惑星由来の水を電気分解した推進剤で地月圏の補給網を構築すれば、月面基地や火星ミッションのコストを大幅に削減できる。金属資源の本格利用は当面、軌道上製造・建設用途が中心となり、3Dプリンティングと組み合わせて大型構造物や部材を現地生産するシナリオが有力である。運用回数の増加に伴う学習効果でコスト逓減が期待され、産業化への臨界に近づく。

一方で、技術成熟・資金調達・規制整備・価格リスクなど越えるべき課題は多い。商業的採算モデルの確立には段階的実証が不可欠である。それでも、人類の宇宙経済圏拡大において小惑星採掘は重要ステップとなり得る。レアメタルとエネルギーが宇宙から供給される未来は想定の射程内に入っている。

コメント