文明の発展を「利用可能なエネルギー規模」で分類するのがカルダシェフ・スケール。本稿はタイプⅠ〜Ⅲの原義に加え、セーガンの小数拡張、カクの上位拡張、バローのミクロ次元スケール、近年の予測研究、そして批判点まで整理する。本記事は 宇宙シリーズ の一部。

1 オリジナル定義(1964)

- タイプⅠ: 惑星規模の全エネルギーを利用。目安 ~1016–17 W。

- タイプⅡ: 恒星出力を直接利用(ダイソン群など)。~1026 W。

- タイプⅢ: 銀河全体の出力を利用。~1036 W。

人類はタイプⅠ未満(便宜上「タイプ0」)。惑星気候や地殻活動を能動制御する段階には至っていない。

2 セーガンの連続指標 K

セーガンは文明レベル K を次式で連続化した:

K = ( \log_{10} P - 6 ) / 10

ここで P は文明の利用可能な総出力(W)。例:P=2×1013 W → K≈0.73。P=1017 W → K=1(タイプⅠ)。

3 拡張案(Ⅳ・Ⅴ)とミクロ側の尺度

- タイプⅣ: 宇宙規模のエネルギーを扱う仮説段階。時空工学や真空エネルギーがしばしば議論対象。

- タイプⅤ: 多宇宙仮説にまで拡張する案もあるが推測の域。

- バローの「マイナス」スケール: 原子・ナノ・量子などミクロ側の制御レベルで文明を序列化。エネルギー量だけでなく制御精度を評価軸に加える提案。

4 タイプⅠへ至る技術ロードマップ

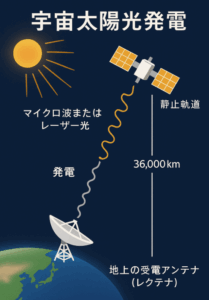

- 高密度・連続電源: 実用核融合、宇宙太陽光発電(SSPS)、高温ガス炉+水素、地熱の広域展開。

- 送配電と蓄電: HVDCメッシュ、超伝導・超高圧化、ギガスケール蓄電(Li系+Na・Flow・固体・P2X)。

- 需要側最適化: 需要応答、産業電化(e-fuels/電炉)、AI最適化、断熱改修。

- 宇宙・遠隔電力: マイクロ波/レーザー無線給電の実証と安全基準整備。

- 資源・レア材: 重要鉱物のリサイクル率向上、代替材料、サプライ分散。

- 制度: 炭素価格、系統増強の許認可迅速化、周波数・軌道・電力密度の国際標準化。

5 人類の現在地と見通し

- 現状の出力規模: 世界平均出力は約2×1013 W(年間一次エネルギー ~600EJ)。K≈0.7台。

- 近年の予測研究: 機械学習(時系列+ランダムフォレスト等)による予測では、2060年で年間消費 ~887EJ、K≈0.745程度に留まる見立てがある。現状路線の延長ではタイプⅠ到達は長期。

- 到達を早める要因: 実用核融合の早期ブレイクスルー、SSPSの商用級実証、系統増強と貯蔵の大幅拡大、効率改善。

6 批判と限界

- エネルギー偏重: エネルギーだけで文明成熟を測るのは簡略化しすぎ。情報処理、知識、健康、持続性、レジリエンス等の指標が欠落。

- 指数成長の非現実性: 長期は飽和(ロジスティック)に移行しがち。環境制約や社会選好で増加率は鈍化。

- 環境と倫理: タイプⅡ級のメガ構造は資源・生態系への外部不経済が甚大になり得る。

- 工学的持続性: ダイソン群は軌道安定性、放射・微隕石、制御法など実装課題が山積。

- 観測的希少性: 天文観測ではタイプⅡ/Ⅲ候補が極めて稀。スケール到達自体が非必然との見解。

結論として、カルダシェフ値は一軸の粗いメタ指標として有用だが、文明評価には複数指標の複合が妥当。

7 実装シナリオ例(統合パス)

- 2030年代: 再エネ50%超の国が増加。蓄電・水素の本格導入。SSPS数百kW〜MW級実証。

- 2040年代: 実用核融合の初期商用化。送電メッシュ国際連系化。宇宙・海上の大規模電源がグリッド参加。

- 2050年代: 世界平均出力が現在の数倍。産業電化が主流。無線給電の限定商用運用。

8 よくある誤解

- タイプⅠ=先進国の現状ではない。惑星スケールの能動制御が前提。

- タイプⅡ=「完全な球体」必須ではない。ダイソン群(スウォーム)やリングも可。

9 参考リンク

関連記事

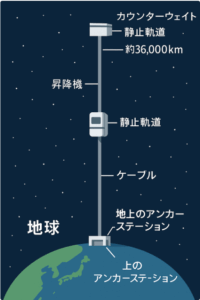

宇宙シリーズ第2回。次回は「宇宙エレベーター」へ続きます。

コメント