人類が次に築くべき「第2の居住地」はどこか。その最有力候補が、地球からわずか38万km離れた月である。月面に恒久的な基地を建設し、人類が生活する——かつてSFで語られた未来が、今や国際的な宇宙計画の中で具体的に検討されている。本稿では、なぜ月なのか、どのような国家・機関が計画を進めているのか、資源活用と建設技術の現状、そして日本の役割について整理する。

本記事は 宇宙シリーズ の一部です。これまでのシリーズでは、宇宙エレベーター、宇宙太陽光発電など、宇宙インフラ技術の進展を解説してきました。

1 なぜ月なのか

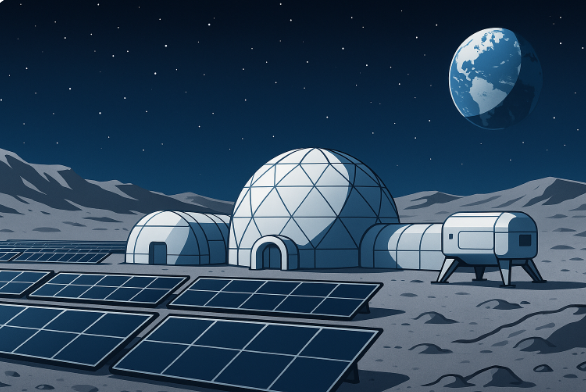

月は地球から最も近い天体であり、通信遅延は往復で約1.3秒。物資や人員の往復が火星などに比べて圧倒的に現実的である。また、月の南極域には水氷が存在し、電気分解によって酸素・水素を得ることができる。これは呼吸・飲料・燃料として再利用できるため、持続的な基地運営の鍵を握る。

2 国際計画の潮流

- アルテミス計画(NASA):2027年にアルテミスⅢで人類を再び月面に送る予定。以後は南極域に「アルテミス・ベースキャンプ」を建設し、宇宙飛行士が最長2か月滞在できる恒久拠点を目指す。

- 国際月面研究ステーション(ILRS):中国・ロシア主導のプロジェクトで、2035年までに自動化基地を建設し、その後有人運用を視野に入れる。2025年時点で月面原子力発電所の建設検討が進む。

- 欧州のMoon Village構想:欧州宇宙機関(ESA)が提唱する多国籍・民間共同型の月面コミュニティ。Shackletonクレーター周辺を候補地とし、現地資源を利用した自給自足型都市を想定。

- 日本の貢献:JAXAとトヨタが共同開発する加圧式月面ローバー「ルナクルーザー」が注目される。宇宙飛行士が車内で生活しながら最大10,000kmを移動可能で、探査・輸送双方を担う。

3 月面資源とエネルギー

月面の土壌(レゴリス)には酸素やシリカ、アルミニウムが多く含まれ、建材・燃料の原料となる。さらに太陽光発電や核分裂発電の導入が検討されている。NASAは10kW級の「Fission Surface Power」原子炉を2030年までに実用化予定とし、長期滞在の基盤となる。

4 月面基地建設の技術と課題

- 微小重力下での建築資材の安定供給

- 宇宙放射線からの防護設計

- 温度差(昼+120℃/夜−170℃)への耐性

- 輸送コストの削減と現地資源利用(ISRU)

- 居住・作業空間の気密維持

近年の研究では、クレーター全体をレゴリス製ジオポリマーで覆うドーム型基地案が有力だ。地球からの輸送資材を最小限にし、現地の土壌からコンクリート様素材を生成する。静かの海にある17m径クレーターにレゴリスを吹き付けて成形し、放射線と微小隕石から基地全体を守る設計が検討されている(Universe Today参照)。

また、Lockheed Martin社は2044年の「水循環型月面経済」を構想し、核反応炉・ソーラーファーム・燃料電池を統合したエネルギー網を提案している(Space.com参照)。

5 リスクと環境要因

月震(moonquake)はまれだが無視できないリスクであり、特に断層付近での基地建設は危険とされる。研究では「1日に2,000万分の1の確率で損壊規模の月震が発生、10年で1/5500のリスク」と報告されている。設計段階から地形・断層マッピングを行い、構造体に免震性を持たせることが重要だ。

6 今後の展望

2030年代後半には、有人・無人が共存する月面インフラが整い、2040年代には民間滞在型の月面都市が現実味を帯びると予測される。最初の目的は科学研究と資源開発だが、やがて教育・観光・製造などの新産業が派生するだろう。

7 参考リンク

- NASA公式:Artemis Base Camp 概要

- Universe Today:月面ドーム型基地構想

- Space.com:Lockheedによる2044年の月面都市ビジョン

- SOM:Moon Villageプロジェクト

- Reuters:放射線対策とアルテミス宇宙船

- ▶ 宇宙シリーズ(spacemaxum.com)

宇宙シリーズ第5回。次回「月面都市構想と人類の定住化(第2部)~月面インフラと経済圏~」を予定。

コメント