目次

- 火星移住計画が注目される理由

- スペースXによる火星移住計画

- テラフォーミングの現実性と課題

- 火星での生活環境:居住施設・食料・放射線

- 地球との通信・物資輸送の問題

- NASAや各国の火星計画(他国との比較)

- 関連記事(宇宙シリーズ)

火星移住計画が注目される理由

人類が火星に移住する――かつてはSFの題材だったこの壮大な計画が、近年現実味を帯びたテーマとして注目を集めています。なぜ火星なのでしょうか?火星は他の惑星と比べて「地球にもっとも環境が似ている」と言われ、水星や月と異なり大気が存在し自転周期も地球とほぼ同じであることが理由に挙げられます。さらに地球から比較的近い第四惑星であり、人口増加や環境問題の解決策として火星移住が語られるようになりました。将来、火星に人類が暮らす日は来るのでしょうか。本記事では、スペースX社による火星移住計画の概要と、火星を人類が居住可能にするための課題について、最新の科学的知見を踏まえて解説します。

スペースXによる火星移住計画

火星移住計画を語るうえで欠かせないのが、イーロン・マスク氏率いるスペースX社の存在です。マスク氏は2016年の国際宇宙会議で「2050年までに火星に100万人都市を築く」という大胆な構想を示し、世界を驚かせました。その実現に向け、スペースX社は超大型宇宙船スターシップを開発中で、乗員100名規模の輸送や大量の物資運搬を可能にしようとしています。

特に注目されたのは、マスク氏が2024年にX(旧Twitter)上で明かした火星ミッションのスケジュールです。その投稿によれば、「2026年に無人のスターシップを約5機火星に送り込み、結果が良ければ2~4年後(2028~2030年)に最初の有人ミッションを行う」計画だといいます。実際、スペースXは2020年代に入りスターシップ試作機の打ち上げ・大気圏再突入テストに成功し、国際宇宙ステーションへの往還で実績も積んでいます。専門家はこの計画について「非常に野心的で楽観的すぎるかもしれないが、火星への有人飛行が現実に近づいているのは確かだ」と評価しています。

もっとも、技術的ハードルも指摘されています。火星と地球の公転軌道の関係上、両者が最接近するタイミング(約26カ月ごと)にしかミッションを送れないため、その短い打ち上げウィンドウに多数のロケットを集中運用する必要があります。例えば2026年のウィンドウでスターシップ5機を火星に送るには、軌道上での燃料補給を各機に複数回行い、合計25回近い打ち上げを数週間でこなさねばならないとの試算もあります。現在の大型ロケット打ち上げ頻度(四半期に一度程度)と比べて「週1回のペース」に相当し、スケジュール通りの実現はさすがに難しいだろうという見方もあります。それでもスペースX社の挑戦は、実現可否にかかわらず宇宙開発全体を前進させる強力な原動力となっています。

テラフォーミングの現実性と課題

火星移住を語るときにしばしば登場するのが「テラフォーミング(惑星改造)」という発想です。これは火星の環境そのものを地球に近づけようという壮大な計画で、気温を上昇させ大気を人間が呼吸できる状態に変えることを目指します。火星の地表にはドライアイス状の凍った二酸化炭素が存在すると考えられており、もし気温を上げてそれを昇華させれば大気圧と温室効果が増して海や濃い大気が生まれるかもしれない、といったシナリオです。

しかし、最新の研究はこの夢物語に厳しい現実を突きつけています。2018年の米研究では、「現在の技術では火星に地球のような大気を作るのはほぼ不可能」という結論が示されました。火星で大気と気温を人間に適したレベルまで高めるには莫大な量の温室効果ガス(CO₂)が必要ですが、火星に存在するCO₂を極冠や土壌からすべて放出できたとしても温暖化効果は不十分だと試算されたのです。実際、火星の大気は地球の約1/160の圧力しかなく、その96%がCO₂、酸素はわずか0.15%程度しかありません。仮に気温を上げても酸素濃度を人間が呼吸できるレベルにするには膨大な時間と資源が必要になるでしょう。

もう一つの大きな問題は磁場です。火星には地球のような全球的磁場が存在せず、それが大気維持を難しくしている原因だと考えられています。地球では磁場が太陽風から大気を守っていますが、火星はかつて濃い大気を持ちながら磁場が弱かったために徐々に太陽風で大気を剥ぎ取られてしまいました。仮に火星に人工的に大気を生み出せたとしても、磁場による保護なしでは長期的に維持するのが難しい可能性があります。そこでNASAの研究者らは、火星の衛星フォボスにプラズマリングを発生させ人工磁場を作るという大胆なアイデアも提唱しています。この案ではフォボスの表面物質をイオン化して加速し、フォボス軌道上に環状のプラズマ流を作り出すことで火星全体を包む磁気シールドを発生させようというものです。計画通りの強度の磁場が実現すれば火星テラフォーミングに十分な効果が見込めるとされますが、いずれにせよ技術的にはまだ概念段階であり、火星を「第二の地球」に改造する道のりは遥か先と言えそうです。

火星での生活環境:居住施設・食料・放射線

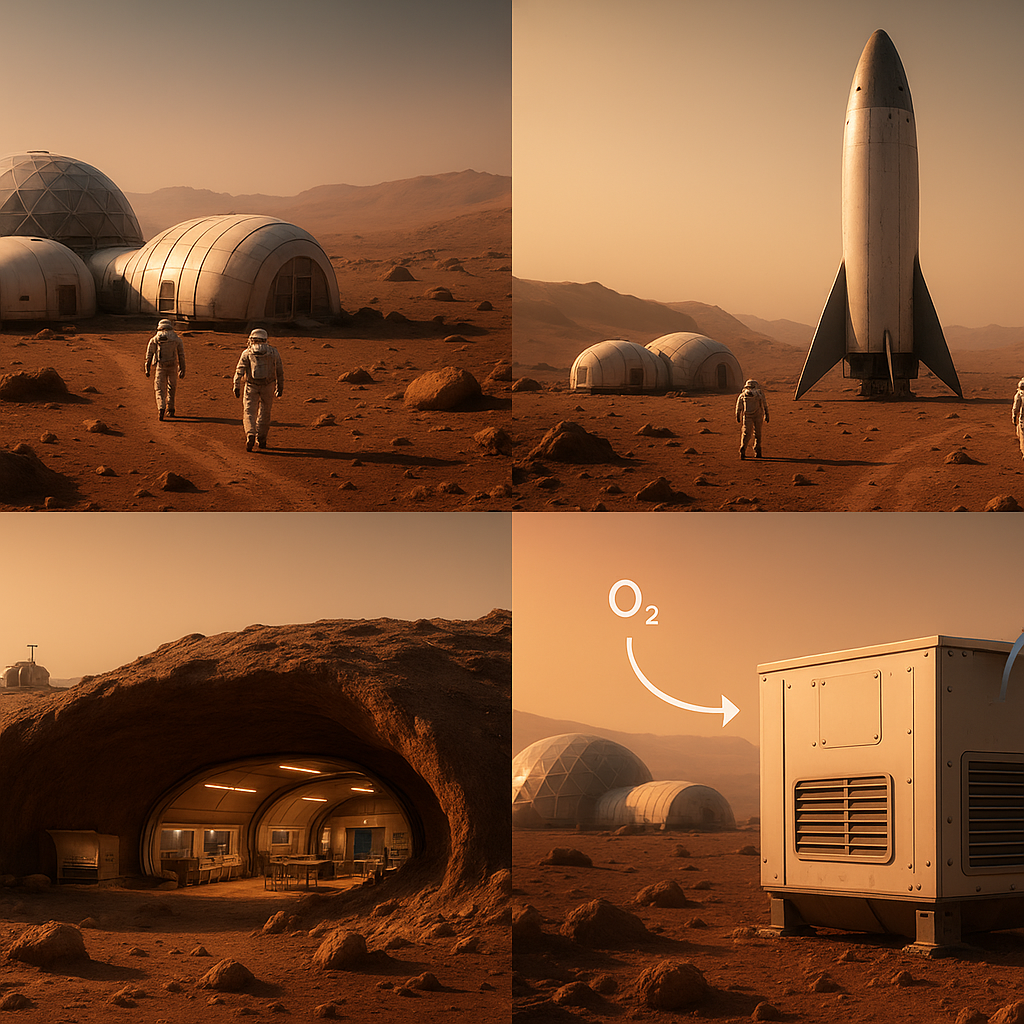

テラフォーミングによる環境改造が現時点で困難である以上、初期の火星移住では与えられた過酷な環境下でどう生き延びるかが課題になります。火星の平均気温は約-63℃と極寒で、大気圧も低く酸素もほとんどありません。そのため、人間が屋外で活動するには与圧スーツと酸素供給が不可欠です。また、宇宙線や太陽風などの放射線も深刻な脅威です。火星は先述の通り大気も磁場も薄いため、地表の放射線レベルは地球より高くなります。推計では、火星で1年間生活した場合の被曝量は約230mSvにもなり、国際基準である年間50mSvを大幅に上回ります。このため、移住者は居住空間や宇宙服・乗り物において放射線遮蔽対策を講じる必要があります。

居住施設は火星移住の生命線です。火星にはコンクリートや木材など従来の建築資材はありませんから、現地にあるものから作る工夫が求められます。NASAは火星の土壌(レゴリス)を原料に3Dプリンターで住居を建設する研究を進めており、建築作業自体もロボットで行う計画です。実際に、火星土壌の模擬物質を使った3Dプリント住居のデザインコンテストが行われ、2023年には地球上にその試作居住施設を建てて1年間の隔離生活実験(CHAPEA計画)がスタートしました。将来的には、地下空間や溶岩チューブ(古代の火山活動でできた地下空洞)を利用して放射線から身を守る案も検討されています。また、居住施設内では地球に近い気圧・酸素濃度を維持し、二酸化炭素を除去する生命維持装置が必要になります。

食料と水の確保も大問題です。火星には液体の水が存在せず、地表に川や海も草木もありません。土壌には有害な成分が含まれ作物栽培には不向きだと考えられています。さらに太陽光は地球より弱く、植物育成にも不利な環境です。人類が長期滞在するには、こうしたハンデを乗り越えて現地で食料を生産するか、地球からの補給に頼らざるを得ません。NASAとカナダ宇宙庁は「ディープ・スペース・フード・チャレンジ」というコンテストで宇宙で持続的に食料生産するアイデアを公募しており、例えば宇宙飛行士の吐き出す二酸化炭素を再利用して培養植物を育てるような提案も登場しています。火星の地下にある氷を溶かして水を得る技術開発や、微生物を使った土壌改良の研究も進められています。

酸素の問題も見逃せません。火星の空気中に酸素はほとんど無いため、呼吸用の酸素は原則として現地生産する必要があります。その有望な技術実証として知られるのが、2021年にNASAの探査車パーサヴィアランスに搭載され火星上で作動した実験装置「MOXIE」です。MOXIEは火星の薄い大気からCO₂を吸い込み、高温で分解して一酸化炭素と酸素に分離することで酸素を取り出します。試験では合計50グラムほどの酸素生成に成功し、昼夜や季節を問わず安定的に稼働できることを示しました。これは「地球以外の資源を使って、人間が使える物質を作り出した初のデモンストレーション」であり歴史的偉業と評価されています。もっとも、このMOXIEは実験用の小型モデル(重量約17kg)であり、将来の有人基地に必要な規模の酸素を作るには100倍大型の装置が要るとも言われています。今後はより大型で効率的な酸素製造プラントを開発し、火星基地の生命維持に欠かせない酸素や水・燃料を現地調達することが求められるでしょう。

地球との通信・物資輸送の問題

火星移住者は地球から極めて遠く離れた場所で生活することになります。そのため、通信や物資輸送にも独特の困難があります。まず通信については、地球‐火星間の距離が時期によって約5,000万~4億kmにも達するため、電波による通信に片道で3~20分以上かかります(往復なら最大で40分近く)※。この通信遅延のため、火星から地球へのメッセージに即時応答を得ることはできず、リアルタイムの対話は不可能です。火星の基地と地球の管制センターとのやり取りは常にタイムラグを念頭に置いて行う必要があり、緊急時の対応や遠隔操作にも限界があります。将来、火星に有人基地ができれば、地球との通信インフラとして周回衛星を使った中継ネットワークや、遅延を見越した自律型のAI支援システムなどが重要になるでしょう。

次に物資輸送(物流)の問題があります。火星への往復航路は常に開いているわけではなく、前述のように約26カ月ごとに訪れる打ち上げウィンドウに合わせて計画を立てねばなりません。地球から火星までの飛行時間も現在のロケットでは約6~8カ月かかります。そのため、もし火星基地で想定外の故障や物資不足が起きても、地球から緊急輸送してすぐ支援することは極めて困難です。基本的に必要な設備・予備部品・食糧などはあらかじめ多めに送り、現地で長期間自給できる体制を整えておく必要があります。また、有人火星ミッションでは地球への帰還も大きな課題です。行きは燃料を大量に使って何とか到達できても、帰りの燃料を現地で確保・製造(例えば火星のCO₂と氷からメタンと酸素燃料を生成するISRU技術)できなければ、乗組員を地球に連れ戻すことができません。通信と物流の制約から、火星移住者には高い自立性と慎重な計画、そして失敗に備えたバックアップ策が求められるでしょう。

※地球と火星が最も遠いとき約4億km離れ、光速でも片道約20~22分かかります。一方、最も近いときは約5,000万kmで片道約3分です。

NASAや各国の火星計画(他国との比較)

スペースX社の計画に注目が集まる一方、各国の宇宙機関も火星を目指したロードマップを描いています。NASA(アメリカ航空宇宙局)は2030年代に人類を火星に送ることを公式目標に掲げており、その準備として月面拠点(アルテミス計画)や有人火星基地のシミュレーション実験を進めています。例えば先述の火星模擬居住施設での1年ミッションもその一環です。またNASAは、新型の原子力ロケットエンジンを開発して火星への飛行期間を大幅に短縮する計画も発表しています。実現すれば将来的に地球‐火星間を約45日間で移動できる可能性があるとされ、2027年にも宇宙実証試験を行う見通しです。

中国も野心的です。中国政府は2033年に初の有人火星探査を実施し、その後2035年・2037年・2041年…と定期的にミッションを送り込む長期計画を発表しました。最終的には火星に恒久的な基地を築き、大規模な資源採掘も行う構想で、有人探査に先立ちロボットによる基地候補地の調査や資源利用技術の確立も進めるとしています。中国はすでに2021年に無人探査機「天問1号」を火星に着陸させており、米国に次ぐ火星探査実績を着実に積み重ねています。

UAE(アラブ首長国連邦)も長期ビジョンとして「Mars 2117計画」を掲げ、2117年までに火星に人類を送ると宣言しています。また欧州宇宙機関(ESA)やロシアも火星有人探査の研究を進めており、日本(JAXA)も将来的な有人火星探査の可能性を視野に入れつつ、まずは火星の衛星探査(MMX計画)や試料回収に注力しています。

このように世界中で火星へのアプローチが模索されていますが、実際に人類が火星で暮らせるようになるには数百年~数万年かかるとの声もあります。火星を地球のような快適な環境に変える技術的・倫理的ハードルは極めて高いのです。それでも、2030年代の有人火星飛行は着実に現実味を帯びてきました。まずは人類が火星の地に足を踏み下ろし、基地を建設し、長期滞在しながらデータを蓄積することで、火星移住の夢に一歩ずつ近づいていくでしょう。「宇宙における人類の第二の故郷」を目指す挑戦は始まったばかりです。その行方に、これからも世界の宇宙ファンの熱い視線が注がれていくに違いありません。

コメント