目次

- 1. 冥王星とは:なぜ準惑星なのか

- 2. 天文学史:発見から命名、そして再分類

- 3. 探査機ニュー・ホライズンズ:計画・航路・観測装置

- 4. 観測で判明した素顔:地形・大気・衛星

- 5. 居住可能性の現実:表面拠点と地下海シナリオ

- 6. 次世代探査と「再惑星化」論

- 7. まとめ:太陽系の果てが拡張する常識

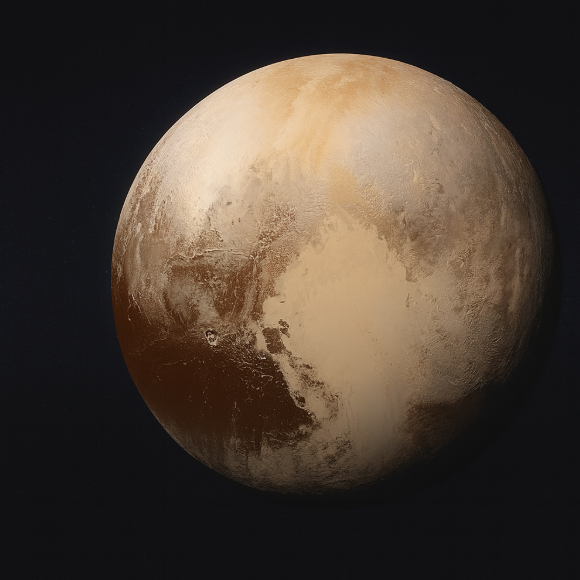

1. 冥王星とは:なぜ準惑星なのか

冥王星は海王星外側のカイパーベルトに属する氷岩質天体。軌道傾斜と離心率が大きい。2006年の国際天文学連合(IAU)定義では 「(1) 太陽を公転」「(2) 自己重力でほぼ球形」「(3) 軌道近傍を掃ききっている」が惑星条件。冥王星は(3)を満たさず準惑星へ再分類。 近傍にエリス等の同規模天体が多数あることが背景。

2. 天文学史:発見から命名、そして再分類

19世紀末、外惑星の運動の乱れから「惑星X」が予測。米・ローウェル天文台は捜索を継続し、1930年に若手観測者クライド・トンボーが 写真乾板の比較で微動する点を検出し冥王星を発見。命名は英少女ヴェニティア・バーニー提案の「Pluto」が採用され、 日本語名は野尻抱影により「冥王星」。1978年の巨大衛星カロン発見で冥王星の質量が再評価され小さい天体であることが確定。 1990年代以降はカイパーベルト天体が続々と見つかり、2006年の定義改訂へ。分類は変わったが、冥王星は「太陽系外縁の基準天体」として重要性を増した。

3. 探査機ニュー・ホライズンズ:計画・航路・観測装置

2006年1月打上げ。木星スイングバイで加速し2015年7月14日に冥王星へ最接近(フライバイ)。主要機器: 高解像度カメラ(LORRI)、可視・近赤外イメージャ(Ralph)、紫外分光器(Alice)、粒子・プラズマ・ダスト計測装置など。 フライバイ一回勝負のため接近前後に綿密な撮像シーケンスを組み、地表・大気・衛星群を多波長で同時観測。 象徴的成果がハート形の明域「トンボー地域(西部はスプートニク平原)」。衝突クレーターが乏しく、地質更新が現在も進行している若い地形を示す。

4. 観測で判明した素顔:地形・大気・衛星

地形: スプートニク平原は窒素氷主体で、多角形の模様は対流セルの痕跡と解釈される。周縁には水氷の山脈、氷河状の流動、広域断裂帯。 低温環境でも内部熱が表層ダイナミクスを駆動していることを示す。

大気: 主成分は窒素。微量メタン等を含み、青く層状の霞(ヘイズ)が観測。季節・日周期で昇華と凝結が循環し、表層の明暗パターンと結びつく。

衛星: 冥王星には5衛星が既知。最大のカロンは本体との半径比が大きく重心が冥王星外にあるため「二重系」に近い。表面には巨大峡谷や暗色域があり、過去の内部活動を示唆。

5. 居住可能性の現実:表面拠点と地下海シナリオ

表面拠点の課題: 平均約−230℃、気圧1Pa未満、太陽光は地球の約1/1000。人間の居住には強力な加圧居住区、放射線・低温遮蔽、核等の安定熱源、資源循環の統合システムが必須。 輸送コストも致命的に高く移住先としては非現実的。

地下海の可能性: 放射性崩壊熱・初期衝突熱・微弱な潮汐散逸、さらにメタンハイドレート等の断熱層が合わさると、氷殻下に長寿命の液体層(内部海)が維持され得る。 水相・有機物・化学勾配が揃えば微生物的生態圏の理論的可能性は残る。エネルギー源は乏しく確率は未知数だが、冥王星はエウロパやエンセラダスと並ぶ比較対象に入った。

結論: 人類の恒久居住は当面不適。ただし科学探査の価値は非常に高い。

6. 次世代探査と「再惑星化」論

探査: 次はオービター(周回機)で長期観測。重力場・レーザー高度計・レーダー等で内部構造と季節変動を精査。最終的には着陸・氷穿孔でサンプル採取や氷殻下アクセスを目指す。

分類: IAU定義の(3)基準をめぐり再惑星化を主張する声が根強い。定義は観測の進展とともに再検討が続く可能性。

7. まとめ:太陽系の果てが拡張する常識

冥王星は「格下げ」後にこそ真価を見せた。外縁の小世界が動的で化学的に多様である事実は、太陽系形成と進化の理解を拡張する。 次の冥王星探査は、宇宙像だけでなく「生命とは何か」という前提も更新するはずだ。

関連記事

宇宙シリーズ 一覧:https://spacemaxum.com/category/宇宙/

コメント